回馈祖国 - 3

基金会将面对的几个问题

(一) 经费

只凭我第一次拿出的五百万港币所衍生的利息是不够的,本来打算向外招募,但由于近几年的经济哀退(1997至2004年) ,很多人不是破产就是变为负资产,或者资产已缩了一大截,向他们伸手谈何容易。所幸我有一个明事理兼大方的好妻子,将她在分到卖公司的金钱内,拿出壹佰伍十万代表三个儿子每人捐五十万给基金会,亦陆续收到朋友的捐助大约十五万,我自己亦拿出价值近一百三十万元的股票再加上现金凑足港币一千五百万来充实这个基金。我们当然不会到此为止,还会继续努力。

(二) 运作

目前是由贵州省政协负责,一切都无问题,但如果有一天因政策或人事的改变而不能再继续这项工作时,我们将何以自处?到时我们可能要在贵阳设立一个办事处,而这就会街生两个问题,一是人选,最好是国内居民,而且是退了休的政府人员,以利工作的运作,也就涉及额外的支出。二是工作量,每年工作的时间由接受申请到发放助学金大约是两三个月,其他时间可能有些小事需要处理,所以就得考虑办事处的人员应是全职或是半职。但最大的问题还是在如何选拔学生及评审工作,这些都是我们必需思考及准备的。

(三) 继承人

我已八十一岁,迟早将会离去,在我走了以后三个儿子中有谁会有兴趣,有魄力,有时间及吃而不舍的精神去继续我的遗志?不单是将它做得妥当,更要将它发阳光大。这又是一个要处理的难题。小宇本来很理想,智识分子,思维敏捷,反应快,有时间,但对事物跟进不够贴切,心太软,讲话太直,做事不够彻底。小宙组织力,说服力,结交力都很强,而且是个工作狂,一个天生的领袖,加上自2003年起他已被委任为贵州省政协委员,在未来五至十年内同权力中心仍会有些联系,对基金会在国内的运作将会有所帮助,但做事太仔细,讲话更是重复又重复,以致影响他对时间的应用,所以他总是在忙,时间总是不够。小峰,由于他是在电视台工作,没有固定时间,没有机会显示他在领导、组织、交际及工作等方面的能力,除非他日后的工作有所改变那又当别论。结果我选了小宙,并同他作了个详谈,他也愿意接受这个任务,只是难为了他又得肩负多一个担子。

另一个永久性的工作是用奖学金的方式让住在香港的贵州学子亦能受惠。我身为香港贵州联谊会创办人,永远名誉会长,而且自1999年担任会长至今,我应该为这个会在教育方面做点实质性及永久性的工作。于是在香港贵州联谊会内设立「会员子女奖学金」五人小组,由一个副会长担任主席,负责审核及推荐的工作。此项目在2002年的会长周年报告及春茗筵会中宣告,并将细则公布于2003年七月出版的第十三期「甲秀」。奖学金顾名思义就是不管家庭贫富,只要学业成绩好的学生皆可申请,金额由最低港币一仟至最高捌仟元。这将是一个永久性的项目,同我是否担任会长没有关系。

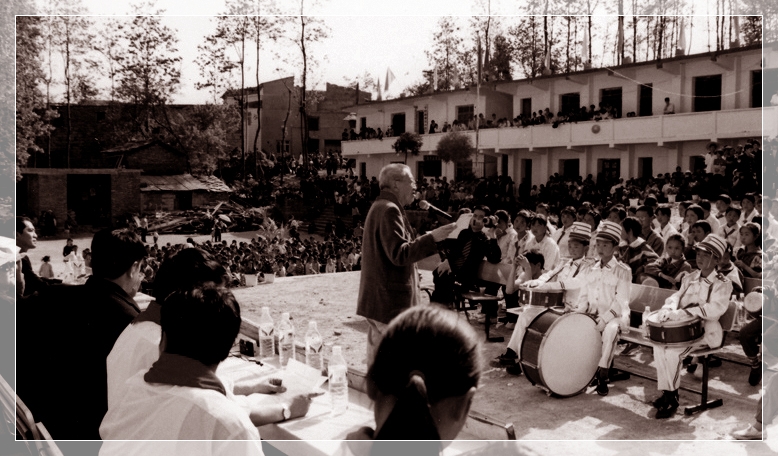

在2006年九月二十二日,安顺第一高中大规模的庆祝创校一百周年,并特别来函缴请我前去参加,一方面我曾在那里读过初一,同时完先父亦曾捐赠过「羲之图书馆」给学校,信中提起经过了近六十年的变动,该楼已不存在询问我会不会考虑重建,而该楼的取名由我决定。我回信问用甚么方式来建,还是采取通常贯用的政府和私人各一半,并要求学校给我一个图则及所需金额,供我参考及考虑。

我趁八月二十日回贵州之便,到学校见到了校长,图书馆的兴建虽然不可能在短期内决定,但为了增加这个庆典的意义,「邓廷琮教育基金会」每年将会捐助三万元给十五名品学兼优、家境清贫的学子每人两仟元。我认为这是一个非常明智的决定,一方面我的确想帮多些清贫学子,另方面万一省政协那面再不能为基金会操作,我对贵州教育事业的努力不致中断,而可用另一方或延续。

创立贵州同乡会

自1947年起在香港来来回回的居住了快六十年,在四十及五十年那些年代在港居往的贵州人实在有限,老一辈的有帅伯春、陶守伦及刘心平等几家,当时由于难民拥至,加上政治因素,令社会很不稳定,经济亦受影响,大家都为两餐忙碌奔走,相互之间甚少来往,见面亦只限于每年一次的拜年,但同我一代的黔江中学同学赵潜、詹宝瑜、杨莉君等几个家庭的互相走动就较多,间中还一起打麻将、郊游、吃便饭等,当时就将这些聚会当是雏形的同乡会。到了七十年代中期国家实施改革开放后,贵州才有人陆续来港定居。为了能尽地主之谊,并在可能范围内给新来者一些指导或援助,大家都认为有成立同乡会的必要。义不容辞的就由我们这些老香港开始了筹备的工作。在工作期间我们发现有很多虽不是贵州人,但曾在贵州成长、工作、娶妻、生子的印度尼西亚华侨,他们是在解放初期因印度尼西亚排华,亦为响应国家的号召去大陆为祖国服务,被分派到贵州去的,他们亦都算是半个贵州人,为了伸出友谊之手及壮大我会的组织,我们就邀请了他们成为我们的一份子,后来事实证明他们的加入对我会的成长、运作都起了关键性的作用。

回到我本人方面,在七十及八十年代正是我创业的高峰期,事业的成败所系,对会方面只出钱而无法出力,所以捐了五万元做一个永远名誉会长。创会会长就由退了休兼德高望重的陶守伦老先生担任,跟我在八四年移民加拿大后更是无法在会务方面出力,但仍继续在经济上支特,期间我的两个老同学兼好朋友赵潜和杨莉君都做过会长。在大家不断的催促下我终于在1999年答应担任会长一职,因为当时我已开始将公司的工作逐些分给儿子们担当,自已就能抽些时间来为会服务。有鉴于我们的会员一半以上是印度尼西亚归侨,所以经理事会通过将名字由原来的「旅港贵州同乡会」改为「香港贵州联谊会」,这样一改,我会就可扩大范围去吸纳对贵州有生意来往,及对贵州有兴趣的人士加入。

2004年是我连任第三届会长的开始,为了使我会在经济上较为充裕,我答应由2004年一月至六月期间,会员对会方捐款多少,我亦会捐出相等的数额。结果我为会筹措到港币十九万四千元。再有本会成立快二十年,却连开会的地方都没有,经同三个儿子商量后决定将邓氏控股公司在官塘伟业街101 号海景大厦八字楼A 座1300 呎的写字楼租给联谊会充作会址,签五年租约,象征性的每年只收租金一元,其他费用由我们全包,希望上面的两项措施能令会务更顺利及有效的继续发展。